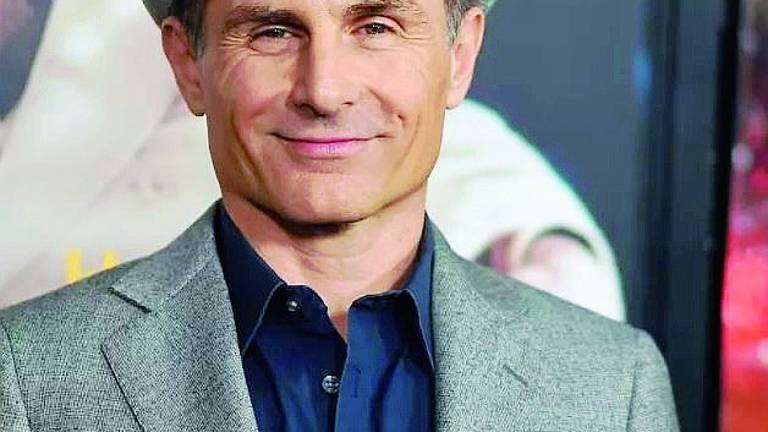

Peter Arpesella: «Il diabete? Uno stimolo per la felicità»

Nella vita si può scegliere: gli ostacoli possono essere limiti invalicabili o diventare la ragione per prendere la propria vita in mano e “trascinarla in salvo”. Non sono solo le parole di Jovanotti, ma anche quelle di Peter Arpesella, nipote dello storico gestore del Grand Hotel di Rimini, che al contrario di tutte le aspettative ha scelto di dedicarsi al cinema e trasferirsi in America. A segnare la svolta nell’esistenza di Peter, tuttavia, non è stata solo la scoperta della passione per la recitazione. E’ stata la diagnosi del diabete, all’età di 7 anni. Il piccolo Peter, infatti, non si lasciò abbattere dalle preoccupazioni di chi temeva per il suo stato di salute. La sua mente si fissò bene sulle parole di un dottore: «“Se ti prenderai cura di te stesso potrai vivere una vita felice, sana e bella”». «Io non ho avuto dubbi - ricorda Peter - e ho improntato la mia vita su questo principio». Così, da malattia potenzialmente limitante, il diabete è diventato per Arpesella la stimolo per vivere la vita perseguendo il benessere, la serenità, «e in definitiva, la felicità». Mercoledì sera alle 18, Peter Arpesella racconterà la sua storia durante l’incontro organizzato dall’associazione Diabete Romagna, nella corte interna della biblioteca Gambalunga.

Peter, oggi lei vive a Los Angeles, e a novembre la vedremo sul grande schermo con il film “Ford e Ferrari”, al fianco di Matt Damon e Christian Bale. Come ha scoperto la sua vocazione per il cinema?

«Durante un percorso di analisi. Fino ai 30 anni ho lavorato nel settore finanziario, alla Merrill Lynch di New York, e alla Canadian imperial bank of commerce, e poi insieme a mio nonno al Grand Hotel, ma da nessuna di queste esperienze mi sono sentito appagato. Sapevo che non facevano parte di me, così ho deciso di guardarmi dentro, di esplorare il senso di insoddisfazione e iniziare a percorrere altre strade. La passione per la recitazione l’ho sempre avuta, ma non me ne sono mai reso conto consciamente, fino a quando nel corso di questa seduta di analisi, la psicoterapeuta mi ha chiesto cosa mi piacesse fare. Le ho detto che mi piaceva andare in barca a vela, ma non lo vedevo un percorso di professionista. Poi le ho detto “mi piace raccontare barzellette”. Lei mi ha guardato in silenzio e io ho ribattuto: “Mi stai dicendo che dovrei fare l’attore?”. Così, nel giro di due mesi mi sono iscritto a una scuola di recitazione in Italia lì mi sono sentito subito a casa, sin dal primo giorno».

Il fatto di essere diabetico ha avuto un ruolo nello spingerla a intraprendere la strada del cinema?

«Decisamente sì. Il diabete risente degli squilibri ormonali, che a loro volta sono influenzati in negativo dallo stress, dalla rabbia, dal senso di insoddisfazione. Al contrario, è più semplice tenere sotto controllo la malattia quando si è sereni, felici e soddisfatti. E’ un po’ come se fosse una “cartina tornasole”, che quindi mi ha “costretto” a tenere aperti gli occhi, a guardarmi dentro anche se non volevo. In questo senso, posso dire che il diabete mi ha “salvato”: mi ha spinto a perseguire il benessere e la felicità sempre, sin da quando ero bambino. E’ per questo motivo che spesso dico che la gente vivrebbe meglio, sarebbe più felice, se avesse una malattia come il diabete. Che anche se non vuoi, ti porta a fare ciò che ti fa stare bene».

Come ha reagito, da bambino, alla diagnosi del diabete?

«E’ stato più difficile per i miei genitori. Io, essendo piccolo, non avevo termini di paragone concreti per rendermi conto di cosa significasse davvero non doversi rapportare con una malattia del genere. Di certo, ha influenzato molto la mia quotidianità. Ricordo ancora la bilancia per pesare gli ingredienti, sulla credenza della cucina di mia mamma, di fianco alla tabella che indicava le quantità da rispettare per ciascun alimento. La mia, è stata un’infanzia scandita dai ritmi delle analisi e delle cure, sicuramente diversa da quella dei miei compagni, ma non meno felice, anche perché mia mamma e mio papà hanno sempre fatto di tutto per non farmi sentire diverso, ad esempio seguendo la mia stessa alimentazione. Certo, al tempo, quando non c’era la tecnologia che abbiamo oggi, fare le analisi era come “entrare tutti i giorni in un esperimento scientifico”. Bisognava barcamenarsi tra pastiglie effervescenti, pastiglie reattive, poi sulla base delle risultanze si quantificava l’insulina da prendere attraverso un’iniezione. Le analisi andavano fatte diverse volte al giorno e le punture una o due volte al dì. Ricordo infatti che c’era un’infermiera che veniva a farmi punture a casa, e io a un certo punto le ho detto: “Dovrò fare questo per tutta la vita, sarà il caso che impari da solo”. Così a 7 anni ho preso la siringa dalle mani dell’infermiera e mi sono fatto la prima iniezione».

Ma come è iniziato il suo percorso di consapevolezza?

«Non mi sono lasciato abbattere dalle preoccupazioni di chi temeva per il mio stato di salute. Mi sono fissato sulle parole del medico che mi ha detto che se mi fossi preso cura di me stesso avrei potuto vivere una vita felice, sana e bella. Non ho dato peso al fatto che il diabete è una malattia cronica, non ho mai provato rabbia o risentimento per sentirmi malato. Ho subito capito che la mia serenità, che la qualità della mia vita dipendeva da me. E’ come se il diabete mi avesse portato a mangiare sano, a fare sport, a gestire lo stress, a prendermi cura di me stesso. Certo, mi devo preoccupare di fare ciò che i miei organi non fanno, ma questo mi ha permesso di aumentare in me la consapevolezza di me stesso. Qualunque scuola di meditazione o self improvement ti dice che devi entrare in contatto con te stesso. Io lo faccio da quando ho 7 anni e non vedo perché mi dovrei sentire svantaggiato per questo».

Qual è il suo obiettivo, oggi?

«Sempre lo stesso, da una vita. Essere felice».